【心の不調と向き合う】抑うつ・不安の時に大切にしたい「自分への態度」

【心の不調と向き合う】抑うつ・不安の時に大切にしたい「自分への態度」

私たちが人生の中で経験する「心の疲れ」や「落ち込み」「不安」は、決して珍しいことではありません。

それでも、いざ自分が抑うつ状態や不安に直面したとき、「このままではいけない」「なんとかしなければ」と、自分に厳しくなってしまう方が多いのです。

今日は、心がつらいときに大切にしたい“自分への態度”についてお話しします。

1. 「休むこと」は弱さではなく、回復の第一歩

抑うつや強い不安の状態は、脳や神経系の過活動・エネルギー枯渇に近い状態です。

そんなときに必要なのは、「休むことを自分に許すこと」です。

💬 「こんなに何もできない自分なんて…」 と思ってしまうかもしれませんが、それも症状の一部。

心も体も“エネルギー節約モード”に入っているサインなのです。

まずは、無理をせず、“今は休む時期”と認めてあげる勇気を持ってください。

2. 自分を責めるよりも「自分に寄り添う」

多くの方が、心の調子が悪くなると「もっと頑張らなきゃ」「こんなことではだめだ」と、自分に厳しくなります。

でも、実は一番必要なのは「自分自身へのやさしさ」です。

-

✔️ 「今日はここまでできた、自分を褒めよう」

-

✔️ 「今の私は、精一杯やっている」

-

✔️ 「このつらさも、やがて通り過ぎていく」

そんな風に、自分に対して“よき理解者”として接する態度が、回復を後押しします。

3. 大事な決断は、元気になってからでも遅くない

気分が落ち込んでいるときや、強い不安を感じているときは、判断力や未来に対する見通しが歪みやすくなります。

-

仕事を辞めようか

-

パートナーと別れた方がいいのでは

-

引っ越したい、すべてをリセットしたい

そんな気持ちが強くなることもありますが、大きな決断は「今じゃなくていい」と心に留めておいてください。

⏳ 本来の判断力は、回復とともに戻ってきます。焦らず、今は“保留”でOKです。

4. 「小さな一歩」が、明日を変える

心がしんどいときは、「何かをする」だけでも大きなこと。

たとえば──

-

朝、顔を洗えた

-

ごはんを少し食べられた

-

人と一言、挨拶ができた

そんな“小さなできた”を、ひとつずつ積み重ねていくことが、回復の大きな流れにつながっていきます。

5. 薬やサポートを「使っていい」

薬を飲むことや、誰かの手を借りることに、罪悪感や不安を抱える方もいます。

でも、それは「自分を支えるための道具」であって、依存ではありません。

💊 薬は脳の炎症や神経伝達の乱れを整えるための補助

🤝 支援者は“孤独な戦い”にしないための仲間

治療や支援を受けることも、自分を大切にする行動のひとつです。

🌿 まとめ:自分にやさしく、いまは時間にまかせて

抑うつや不安の渦中にいるとき、つい「早く治らなきゃ」「こんな自分じゃだめ」と焦ってしまうものです。

でも、心の回復には時間が必要であり、“自分にどう接するか”がとても大きな鍵になります。

どうか、あなたがあなた自身に対してやさしくなれますように。

小さな一歩が、確かに回復への道をつくっています。

🧬腎臓から始まる全身の老化

🧬腎臓から始まる全身の老化

――「オートファジー」と加齢の新たな関係

◆ オートファジーとは何か?

細胞の自己修復と再利用のしくみ

オートファジー(autophagy)は、細胞が自身の古くなった構造やタンパク質を分解・再利用する仕組みです。

ギリシャ語の「auto(自分)」+「phagy(食べる)」が語源で、いわば細胞内の掃除・メンテナンスシステムです。

この機能は、栄養不足時にエネルギーを補うだけでなく、

加齢、感染、酸化ストレスなどから細胞を守る生体防御機構としても重要です。

◆ オートファジーは加齢とともに低下する

近年の研究では、加齢に伴ってオートファジー活性が低下することが明らかになっています。

これにより、細胞内の異常タンパクや障害ミトコンドリアが蓄積し、以下のような病態を誘発します:

| 臓器 | 影響例 |

|---|---|

| 神経系 | 認知症、パーキンソン病(タウ、αシヌクレイン蓄積) |

| 筋肉 | サルコペニア(筋量・筋機能の低下) |

| 肝臓 | 脂肪肝、慢性肝炎の進展 |

| 腎臓 | 慢性腎臓病(CKD)の進行、尿細管の機能低下 |

◆ なぜ腎臓が全身の老化を加速させるのか?

腎臓は単なる“ろ過器”ではありません。

代謝、内分泌、造血、骨代謝、酸塩基平衡など、全身に関わる多様な恒常性維持機能を担っています。

✅ 腎臓の機能と全身老化の関係:

| 腎臓の役割 | 全身への影響 |

|---|---|

| 活性型ビタミンDの産生 | 骨密度低下・免疫調節障害 |

| エリスロポエチン(EPO)産生 | 腎性貧血・筋力低下・倦怠感 |

| ナトリウム・リン排泄 | 高血圧・血管石灰化・酸化ストレス |

| オートファジー維持(特に尿細管) | 腎細胞老化 → CKD進行 → 全身老化のトリガーに |

慢性腎臓病(CKD)患者では、心血管疾患・サルコペニア・認知機能低下など、全身性の老化促進が報告されています(いわゆるCKDフレイル)。

◆ 腎臓内科の視点からみるオートファジー

腎臓とオートファジーは密接に関係しています。

腎臓は1日180Lもの血液をろ過するため、酸化ストレスや代謝産物に絶えず晒されており、修復機構としてのオートファジーが不可欠です。

しかし加齢や糖尿病・高血圧などの生活習慣病により、

この修復システムが破綻しやすくなります。

とくに近位尿細管細胞でのオートファジー機能低下は、

慢性間質障害や糸球体硬化を進行させ、慢性腎不全の温床となる可能性があります。

◆ 腎臓とオートファジーを守る日常の実践法(医学的根拠あり)

| 方法 | 解説(エビデンスあり) |

|---|---|

| 有酸素+レジスタンス運動 | AMPK活性化→オートファジー誘導(筋・腎両方に有効) |

| 間欠的断食(IF) | SIRT1経路・ミトファジー活性化(腎保護作用) |

| レスベラトロールなどのポリフェノール摂取 | 抗酸化・抗炎症+オートファジー促進 |

| 塩分・リンの適正管理 | 腎保護・酸化負荷低減(ガイドライン推奨) |

| 質の良い睡眠・概日リズムの整備 | 成長ホルモン・メラトニン経由で細胞修復促進 |

◆ まとめ:腎臓の老化を“静かに”防ぐという選択

腎臓の老化は、しばしば症状が出る頃には進行しているという厄介さがあります。

しかし、検査・生活・栄養・運動・修復系(オートファジー)を意識すれば、

進行を抑えることは十分に可能です。

オートファジーを保ち、腎臓を守ることが、

全身の老化を穏やかに進めるための基本のひとつになるのです。

「ヘルシーエイジング」って何?

🍀「ヘルシーエイジング」って何?

── アンドルー・ワイル博士と医学の知見から学ぶ、“歳のとり方”の未来

◆ はじめに:老いを受け入れつつ、生き方を整える

年齢を重ねるとは、「衰えること」ではありません。

それは、自分らしさを深める旅でもあります。

アンドルー・ワイル博士は、「老いとは、心と体の進化のプロセスであり、それと調和することで、深い健康が得られる」と述べています。

抗加齢医学の視点では、老化は制御可能な生物学的プロセスであり、

老年医学や内分泌学では、ホルモン・筋肉・認知機能といった要素がどれだけ維持されるかが、健康寿命を左右するとされます。

◆ ヘルシーエイジングの3つの柱

🌿 1)自然治癒力の回復力を高める(ワイル博士の提唱)

アンドルー・ワイル博士は、「健康とは単に病気がないことではなく、生き生きとした活力のある状態である」と語っています。

彼のアプローチの核心は、「自然治癒力を支える生活環境を整える」ことにあります。

実践ポイント:

-

毎日の散歩や呼吸法で、副交感神経優位の状態をつくる

-

加工食品を避け、色とりどりの自然な食材を選ぶ

-

心の静けさ(マインドフルネス、瞑想)を取り入れる

🧬 2)老化を「測って、整える」医学的視点

抗加齢医学では、老化を数値化する試みが進んでいます。

たとえば:

-

エピゲノム年齢(DNAメチル化パターン):体の“本当の年齢”を測定

-

ホルモン年齢(テストステロン、DHEA、IGF-1など):性格や体力にも影響

-

筋肉年齢・血管年齢:フレイル予防や脳卒中予防の指標

💡 最近では、カロリー制限、間欠的断食、軽い運動が老化を遅らせる介入として有効であることが、内分泌学や老年医学でも広く支持されています。

🦠 3)「腸・脳・ホルモン」をつなぐ統合ネットワーク

最新の研究では、「腸内環境・脳の健康・ホルモン分泌」は互いに強く結びついていることが明らかになっています。

アンドルー・ワイル博士も腸内環境の調整を重視しており、

発酵食品やプレバイオティクス・プロバイオティクスは、“第二の脳”を整えるカギとされています。

内分泌医学的には、腸内細菌叢はGLP-1やセロトニンなどのホルモンとも連動しており、肥満・糖尿病・うつ症状に影響を与えます。

◆ 実践のポイント:今すぐできる5つのステップ

| 分野 | 習慣 | 解説 |

|---|---|---|

| 🌞 体内時計 | 朝の光を浴びる | サーカディアンリズムを整え、メラトニン分泌を安定化 |

| 🥦 食習慣 | 抗炎症ダイエット | 地中海食やワイル式食事法(色・繊維・良質脂) |

| 🏃♂️ 筋活 | スロートレーニング | 筋肉量と成長ホルモンを保ち、フレイル予防 |

| 💊 検査 | ホルモン・血糖チェック | 男性更年期、隠れ糖尿病、骨粗鬆症の早期発見 |

| 🌬 呼吸と瞑想 | 1日5分の腹式呼吸 | 自律神経を整え、不安や不眠を緩和 |

◆ まとめ:老いは「プロセス」、だからこそ整えられる

「老いは避けられない。でも老い方は選べる。」

──これは、アンドルー・ワイル博士が長年語ってきたメッセージです。

加齢を病として見るのではなく、自然の流れと調和するための“技術”と“知恵”を育てること。

それが、私たちがこれから向かうヘルシーエイジングの本質ではないでしょうか。

💡【男性の尿の勢いが弱くなる理由】

💡【男性の尿の勢いが弱くなる理由】

~テストステロンというホルモンとの意外な関係~

🔷「最近、尿の勢いが弱い…」そんな悩みはありませんか?

-

トイレで尿が「チョロチョロ」としか出ない

-

出始めが遅い

-

出た感じがスッキリしない

このような排尿の悩みは、年齢とともに多くの男性に見られる現象です。

そしてその背景には、加齢によって減ってくる“テストステロン”というホルモンの影響があることが分かってきました。

🔶テストステロンって、どんなホルモン?

テストステロンは、男性らしさを支える代表的なホルモンです。

-

筋肉をつける

-

やる気や集中力を保つ

-

性欲や勃起を助ける

-

骨や血管を丈夫にする

など、実は体のさまざまな働きに関係しています。

40代以降、少しずつ分泌量が減っていきます。

🔶どうしてテストステロンが減ると、尿の勢いが弱くなるの?

ここがポイントです。

テストステロンは、「男らしさ」だけでなく、排尿のスムーズさにも影響を与えています。

その理由は以下のようなものです。

▶1.膀胱(ぼうこう)の筋肉が弱ってくる

テストステロンには、膀胱の筋肉を元気に保つ作用があります。

このホルモンが減ると、膀胱の「尿を押し出す力」が弱くなり、尿の勢いも弱くなってしまいます。

▶2.尿道まわりの筋肉(骨盤底筋)がゆるくなる

尿道のまわりを支える筋肉も、加齢とともに衰えます。

テストステロンが減ると、この筋力の衰えが早まり、排尿時の押し出し力が弱まることがあります。

▶3.神経の働きが乱れやすくなる

排尿は自律神経(じりつしんけい)という神経の働きでコントロールされています。

テストステロンはこの神経バランスにも関わっており、尿が出にくい・残るという症状の原因になります。

🔶「前立腺が大きくなったから」だけじゃない?

もちろん、前立腺肥大も尿の勢いが弱くなる原因です。

でも最近の研究では、「テストステロンが少ない人ほど、前立腺の働きも乱れやすくなる」ことも分かってきました。

つまり、前立腺だけでなく、全身のホルモンバランスや筋肉の状態も関係しているのです。

🔶尿の勢いが弱いとき、どうすればいい?

まずは放っておかず、以下のような対策を考えてみてください。

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 🔍 医師に相談する | 排尿の悩みは泌尿器科で相談できます。前立腺や残尿のチェックも可能です。 |

| 💉 血液検査でテストステロンを測る | 最近は簡単な採血でホルモン量をチェックできます。 |

| 💪 運動や筋トレ | 骨盤まわりの筋肉(骨盤底筋)を鍛えることも効果的です。 |

| 🧘 ストレス管理 | 自律神経が乱れると排尿もうまくいきません。リラックスも大事です。 |

| 🌿 食事と睡眠の見直し | 睡眠不足や栄養不足もホルモンに影響します。 |

🔶ホルモン補充療法(TRT)ってなに?

血液検査でテストステロンが明らかに少ないときには、「ホルモン補充療法(TRT)」という治療も選択肢になります。

-

ゲルや注射などでテストステロンを補い、体の調子を整える

-

最近では「尿の勢いが改善した」という患者さんの声も

ただし、全ての人に向いているわけではないため、医師とよく相談することが大切です。

📝まとめ

✅ テストステロンは、尿の勢いにも深く関係している

✅ 筋肉・神経・前立腺のバランスが大切

✅ 尿の悩みは「年だから仕方ない」で終わらせず、体のサインとして受け止めて

✅ 早めに医師へ相談すれば、改善できることも多い!

ロングCOVIDの原因は「抗体の暴走」?

🧬 ロングCOVIDの原因は「抗体の暴走」?

─ 抗N抗体とウイルスの断片が引き起こす“体の内なる火種”とは ─

🔍 抗体は「体を守るもの」──でも、例外がある

私たちの体は、ウイルスなどの異物が入ってくると、それをやっつけるために「抗体」をつくります。

ワクチンもこの抗体をつくらせて、病気を防いでくれます。

でも──すべての抗体が、いつも「味方」でいてくれるとは限らない。

そのことを示しているのが、ロングCOVIDという、感染後に症状が長引く病態です。

🧬 問題は「N抗体」──感染して初めて作られる抗体

新型コロナウイルスの構造には2つの重要なたんぱく質があります:

| 名前 | 場所 | 体がつくる抗体 |

|---|---|---|

| スパイク(S) | ウイルスの外側 | 抗S抗体(ワクチンでも生成) |

| ヌクレオカプシド(N) | ウイルスの内部 | 抗N抗体(感染しないとできない) |

このN抗体が、ロングCOVIDの患者で「高く、長く残っている」という研究結果が出ています。

🧪 データで見る:ロングCOVID患者の「異常な抗体持続」

英国のVirus Watchという大規模研究での結果(Beale et al. 2025)は、以下のようなものでした:

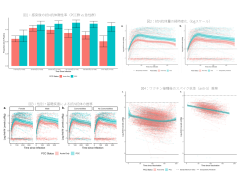

📊 図1:ロングCOVID(PCC)の人の方が、感染から270日経っても抗N抗体が陽性である割合が高い

📈 図2:抗N抗体の量が、PCC群の方が高く、しかも下がりにくい

👉 一般的に抗体は徐々に減っていくはずなのに、PCC群ではずっと高いままなのです。

🧠 中山英美先生(阪大)の仮説:「残った抗原×抗体の暴走」

この現象に対して、大阪大学 微生物病研究所の中山英美先生は以下のような仮説を立てています:

感染後、体のどこか(腸管、リンパ節など)にNたんぱく質の断片(抗原)が残る

それに対して抗N抗体が過剰に反応し続ける

Fc受容体という“引き金”を通して免疫細胞(マクロファージなど)が刺激され続ける

→ 炎症性サイトカイン(IL-6, IL-8など)が出続ける

この「慢性的な免疫の火種」が、ロングCOVIDの症状──

脳の霧(ブレインフォグ)や倦怠感、動悸、関節痛などを引き起こしている可能性があるのです。

📷 図でみる抗N抗体の特徴

👇 以下の図は、感染後の抗N抗体の動きを示したものです。

赤=急性期のみで回復した人、青=PCC(ロングCOVID)になった人です。

-

左上(図1)では、日が経ってもPCC群は高い抗体陽性率を保っています。

-

右上(図2)では、抗N抗体の量がPCC群で高く、長期間持続しているのが分かります。

💉 ワクチンによる「抗S抗体」には問題なし

同じ研究では、ワクチンで作られる抗体(抗S抗体)にはPCCとの関係は見られなかったと報告されています。

つまり──

✅ 抗体が悪いわけではない

❌ ワクチンが悪いわけでもない

💥 「感染後にできる抗N抗体」が、体に残ったウイルスの断片(N抗原)に過剰反応している

ことが、ロングCOVIDの一因かもしれないということです。

📌 まとめ:抗N抗体は“感染の証拠”から“病気の火種”へ

抗体は本来、体を守ってくれる存在。

しかし場合によっては、体内に残るウイルスの破片に反応して、かえって炎症を引き起こす存在にもなりうる。

この「抗体の暴走」こそが、ロングCOVIDの正体の一部かもしれません。

🧪 参考研究

-

Beale S et al. Nature Communications, 2025

-

Nakayama, E.E., & Shioda, T. Pathogens, 2024, 13(1109)

DOI: 10.3390/pathogens13121109