🌸 くしゃみ・鼻水にさよなら!アレルギー性鼻炎を分かりやすく解説 🌸

🌸 くしゃみ・鼻水にさよなら!アレルギー性鼻炎を分かりやすく解説 🌸

🤧 アレルギー性鼻炎って何?

-

鼻の粘膜が 花粉・ハウスダスト・ダニ などに過敏に反応して炎症を起こす病気。

-

主な症状は くしゃみ・透明な鼻水・鼻づまり。

-

2つのタイプがあります:

-

🌿 季節性(花粉症:スギ・ヒノキなど)

-

🏠 通年性(ダニ・ハウスダストなど)

-

📊 どのくらいの人がかかってるの?

-

日本ではなんと 約40〜50% がアレルギー性鼻炎を持っています!

-

特にスギ花粉症は国民病とも言えるほど。

-

最近は 発症年齢が低下 し、子どもでも早くから症状が出るようになっています。

🔬 どうしてなるの?(発症のしくみ)

-

感作相(準備段階)

-

初めてアレルゲンが入ってくると、免疫が「敵」と認識。

-

IgE抗体が作られ、マスト細胞にセット。

-

-

惹起相(発症段階)

-

2回目以降にアレルゲンが入るとIgE抗体が反応!

-

マスト細胞から ヒスタミン が放出され、

👉 くしゃみ・鼻水・かゆみ・鼻づまりを起こす。

-

💡 新しいタイプ:「局所アレルギー性鼻炎」

-

血液検査でIgEが出なくても、鼻の粘膜だけでアレルギー反応を起こすタイプ。

🌀 症状のタイプ

-

💨 くしゃみ・鼻水型

-

🚧 鼻づまり型

-

⚖️ 両方混合型

🛡️ できる対策(セルフケア)

-

🧹 お部屋の掃除・布団のダニ対策

-

😷 マスク・花粉シーズンの外出対策

-

🚿 鼻洗浄(生理食塩水でアレルゲンを洗い流す)

💊 治療法

-

💙 抗ヒスタミン薬 → くしゃみ・鼻水に効果的

-

💛 点鼻ステロイド薬 → 炎症や鼻づまりに有効

-

🟢 抗ロイコトリエン薬 → 鼻閉型・喘息合併例に

-

🌟 アレルゲン免疫療法(舌下・注射) → 体質改善が期待できる唯一の治療

🆕 最新情報(鼻アレルギー診療ガイドライン2024)

-

「局所アレルギー性鼻炎(LAR)」が正式に追加

-

花粉症対策で マスクの有効性 が強調

-

生物学的製剤(抗体薬)など新しい治療法も登場

🌈 まとめ

アレルギー性鼻炎は 現代人の生活にとても身近な病気 です。

でも、セルフケア+適切な薬+免疫療法で症状をかなり軽くできます。

👉 「もう仕方ない」とあきらめずに、 自分に合った治療を医師と一緒に探すこと が大切です。

舌下免疫療法とは?アレルギー性鼻炎の根本治療に迫る

舌下免疫療法とは?アレルギー性鼻炎の根本治療に迫る

はじめに:毎年悩まされるアレルギー性鼻炎、その治療に変化が

春先になると、くしゃみ・鼻水・鼻づまりといったアレルギー性鼻炎のつらい症状に悩まされる方が急増します。

これまでの治療といえば、抗アレルギー薬を飲み、症状を和らげる「対症療法」が一般的でした。

しかし現在は、「アレルギーを根本から治す」ことを目指す新しい治療法──舌下免疫療法(SLIT:Sublingual Immunotherapy)に注目が集まっています。

舌下免疫療法とは?

舌下免疫療法は、アレルギーの原因物質(アレルゲン)を少量ずつ体内に取り入れることで、アレルギー反応を起こしにくい体質へ導く治療法です。

-

治療の目的:体質の根本改善(免疫寛容の誘導)

-

投与方法:アレルゲンを含んだ錠剤を舌の下に1分間保持後、飲み込む

-

投与期間:毎日1回、3〜5年間の継続が必要

対象となるアレルゲンと薬剤

日本で現在、保険適用がある舌下免疫療法のアレルゲンは以下の2つです:

| アレルゲン | 疾患 | 製剤名(商品名) |

|---|---|---|

| スギ花粉 | 季節性アレルギー性鼻炎 | シダキュア®スギ花粉舌下錠 |

| ダニ | 通年性アレルギー性鼻炎 | ミティキュア®ダニ舌下錠 |

※いずれも、医師による確定診断と処方が必要です。

舌下免疫療法の効果とエビデンス

✅ 主な効果(日本および欧米の臨床研究より)

-

くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどの症状が大幅に改善

-

抗アレルギー薬の使用量が減少

-

効果は治療終了後も数年間持続する可能性

-

小児では将来的な喘息の発症リスクを下げる可能性も報告されています(JACI誌 2013)

📌 日本アレルギー学会の「アレルギー性鼻炎診療ガイドライン」でも、推奨度A(強く推奨)の治療法と位置づけられています。

副作用と安全性

舌下免疫療法は比較的安全性が高いとされていますが、以下のような副作用が報告されています:

| 副作用 | 対応策・備考 |

|---|---|

| 口腔内のかゆみ、腫れ | 多くは軽度で、数日~数週間で自然に軽快 |

| のどの違和感、耳のかゆみ | 通常は継続可能。気になる場合は医師へ相談 |

| アナフィラキシー | 極めてまれ。初回は医療機関で投与し、安全性を確認する必要あり |

※重大な副作用のリスクを避けるため、自己判断での中断や再開は避け、医師の指導に従うことが重要です。

治療開始に最適な時期は?

-

スギ花粉症の方:花粉が飛んでいない6月〜11月頃に開始するのが理想

-

ダニアレルギーの方:年間を通じて開始可能

舌下免疫療法が適している方

-

毎年つらい花粉症に悩まされている

-

薬の副作用(眠気など)を避けたい

-

小児期からアレルギー体質を改善したい

-

数年後も見据えて、根本治療を受けたい方

よくある質問(Q&A)

Q. すぐに効果が出ますか?

→ 数週間~数ヶ月で効果を感じ始める方もいますが、最大効果には1年以上かかることが一般的です。

Q. 忙しくても続けられますか?

→ 1日1回、1分間の舌下保持だけで済むため、継続しやすい治療です。

Q. 中断するとどうなりますか?

→ 効果の持続には継続が必須です。中断する際は必ず医師に相談してください。

まとめ:根本からアレルギーを治すという選択肢

舌下免疫療法は、症状を一時的に抑えるのではなく、アレルギーの原因にアプローチする根治的治療です。

長期的な治療が必要ではありますが、その先には「薬に頼らない生活」や「症状からの解放」が期待できます。

毎年つらい症状に悩まされている方は、ぜひ一度アレルギー専門医にご相談ください。

📌 注意:この記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の治療判断は、必ず医師とご相談ください。

アレルギー性鼻炎てなに?

くしゃみ・鼻水が止まらない!

アレルギー性鼻炎てなに?

春になると「くしゃみ」「鼻水」「鼻づまり」が止まらない…。

そんな症状で悩んでる人、クラスにいませんか? もしかするとそれ、アレルギー性鼻炎かもしれません。

実は日本では、人口の約半分がこのアレルギー性鼻炎を持っているといわれています。

「花粉症」もそのひとつなんです!

アレルギー性鼻炎の原因は?

この病気は、体が本来は無害なもの=アレルゲンに対して、過剰に反応してしまうことで起こります。

主なアレルゲンは…

- 花粉(スギ、ヒノキ、ブタクサなど)

- ダニ・ホコリ(通年性)

- ペットの毛やフケ

- カビなどの微生物

これらに対して、体がIgE抗体を作ってしまうのが始まりです。

症状はどんな感じ?

アレルギー性鼻炎の「三大症状」はこちら!

- くしゃみが止まらない

- 水っぽい鼻水が出る

- 鼻が詰まって息がしづらい

さらに、目のかゆみや涙目が出ることもあります。集中力が下がったり、眠れなくなったりする人も…。

どうやって診断するの?

耳鼻科などで、以下の方法で調べます:

- 問診:いつ、どんな場所で症状が出るか聞かれます

- 血液検査:IgEという抗体が、どのアレルゲンに反応しているかがわかる

- 皮膚テストや鼻へのアレルゲン投与なども、専門機関では行われます

治療には何がある?

治療の基本はこの4つです。

1. アレルゲンを避ける!

- 花粉 → マスク、メガネ、外出後に顔を洗う

- ダニ → 布団の掃除、空気清浄機を使う

2. 薬で症状を抑える

-

抗ヒスタミン薬:くしゃみ・鼻水に効く

→ 最近の薬は眠くなりにくいものが多い!(例:フェキソフェナジン、ビラスチン) -

ステロイド点鼻薬:鼻づまりに最強!毎日使うことで効果がしっかり出ます

3. アレルゲン免疫療法(舌下治療)

- 錠剤タイプの薬を毎日、舌の下に置くだけ

- アレルギー体質を根本から改善できる治療法(詳しくは次の記事で紹介!)

4. 手術(重症の人向け)

- 鼻の中の粘膜を焼いたり、神経を切ったりする方法もありますが、これはごく一部の人向けです。

「眠くなる薬」と「眠くならない薬」の違いは?

抗ヒスタミン薬には、眠くなるタイプとならないタイプがあります。

ポイントは「脳に届くかどうか」

薬が脳のH1受容体に届くと、眠くなります。

でも、最近の薬は脳に入りにくく作られていて、授業中でも安心して使えるようになっています!

まとめ

- アレルギー性鼻炎は、花粉やダニなどに体が反応して起こる

- くしゃみ・鼻水・鼻づまりが三大症状

- 薬や免疫療法でコントロールできる!

- 正しい知識と対策で、毎日を快適にしよう!

鼻汁中好酸球検査とは?

鼻汁中好酸球検査とは?

鼻汁中好酸球検査は、鼻水(鼻汁)

特に長引く鼻づまりや鼻水の原因を特定し、

検査の対象となる症状

次のような症状がある方に、この検査が行われることがあります:

• 長期間続く鼻水や鼻づまり

• 季節ごとに悪化する鼻の症状(花粉症が疑われる場合)

• 市販薬や治療を受けても改善しない鼻の不調

• アレルギーか感染症かが判断できない場合

検査の流れ

検査は、簡単で痛みも少ない方法で行われます:

1. 鼻水の採取

• 鼻の中に綿棒を入れて鼻水を拭い取るか、

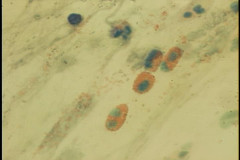

2. 好酸球の確認

• 採取した鼻水を特殊な染料で染め、顕微鏡で観察します。

• 好酸球の数や割合を調べます。

この検査は患者への負担が少なく、約10~

検査でわかること

鼻汁中の好酸球が増加している場合、

1. アレルギー性鼻炎

• 好酸球が多い場合は、アレルギー反応による鼻炎が疑われます(

2. 好酸球性副鼻腔炎

• 慢性的な鼻づまりや鼻ポリープ(鼻茸)を伴う場合に、

3. 感染症との区別

• 細菌やウイルスによる鼻炎の場合、

検査のメリット

1. 原因の特定が可能

鼻水の中に含まれる好酸球を調べることで、

2. 治療方針の決定に役立つ

検査結果に基づいて、抗アレルギー薬や抗菌薬など、

3. 負担が少ない検査

鼻水を採取するだけの簡単な検査であり、

注意点

• 鼻水の状態によっては、検査が難しい場合があります(例えば、

• 検査結果は他の症状や診察と総合的に判断する必要があります。

まとめ

鼻汁中好酸球検査は、鼻水や鼻づまりの原因を明確にし、

鼻の症状でお悩みの方は、ぜひ医師に相談して、

花粉症と抗ヒスタミン薬が仕事に与える影響

花粉症と抗ヒスタミン薬が仕事に与える影響

春が近づくと、多くの人が花粉症に悩まされます。この花粉症が、仕事や日常生活の効率を低下させることが少なくありません。特に花粉症治療に使われる抗ヒスタミン薬が眠気や集中力低下を引き起こすことが、さらなる問題を招くこともあります。

この記事では、花粉症や抗ヒスタミン薬が作業効率に与える影響、さらにビラノアやデザレックスなどの新しい選択肢についても詳しく解説し、その対策方法をご紹介します。

1. 花粉症が作業効率に与える影響

花粉症そのものが、以下の理由で作業効率を低下させます:

(1) 花粉症の症状による影響

• 鼻水・鼻づまり:

• 鼻が詰まることで酸素不足を感じ、集中力や判断力が低下。

• 頻繁に鼻をかむ動作が作業を中断させる。

• 目のかゆみ:

• かゆみや充血が画面作業や細かい作業を難しくします。

• 倦怠感:

• 花粉症が引き起こす免疫反応で体が疲れやすくなります。

• 睡眠の質の低下:

• 夜間の鼻づまりにより睡眠が妨げられ、翌日の集中力が低下します。

(2) 精神的ストレス

• 長引く症状がストレスを引き起こし、イライラや注意力の低下を招きます。

結果として:

• 集中力が落ち、判断力が鈍り、ミスが増えるなどの影響が出る可能性があります。

2. 抗ヒスタミン薬による影響

花粉症治療の主力である抗ヒスタミン薬は、その種類によって作業効率への影響が異なります。

(1) 第一世代抗ヒスタミン薬

• 例:ポララミン(クロルフェニラミン)、レスタミン(ジフェンヒドラミン)

• 特徴:

• 血液脳関門を通過して中枢神経に作用するため、眠気や注意力低下が顕著。

• 運転や機械操作に支障をきたすリスクが高い。

(2) 第二世代抗ヒスタミン薬

• 例:アレグラ(フェキソフェナジン)、クラリチン(ロラタジン)

• 特徴:

• 中枢神経への影響が少なく、眠気が抑えられている。

• 日中の仕事や学習にも適しているが、少数の人に軽い眠気が出る場合があります。

(3) 最新の第二世代抗ヒスタミン薬

ビラノア(ビラスチン)

• 特徴:

• 中枢神経への移行がほぼなく、眠気のリスクが非常に低い。

• 作用時間が長く、1日1回の服用で効果が持続。

• 空腹時に服用する必要がある(食事やジュースが吸収を妨げる可能性があるため)。

• 適応:

• 日中の眠気が問題となる人に最適。

デザレックス(デスロラタジン)

• 特徴:

• アレルギー症状全般に効果があり、特にくしゃみや鼻水を速やかに抑える。

• 眠気のリスクが極めて低い。

• 服用のタイミングに制約が少なく、食事の影響を受けない。

• 適応:

• 忙しい日常生活や仕事がある人に適した選択肢。

3. 仕事や日常生活への影響

抗ヒスタミン薬と花粉症の影響によって、以下の問題が生じる可能性があります:

(1) 運転や機械操作のリスク

• 第一世代抗ヒスタミン薬を使用すると、眠気や反応速度の低下により事故のリスクが高まります。

• 第二世代や最新の抗ヒスタミン薬を選ぶことでリスクを軽減できます。

(2) 知的作業の効率低下

• 花粉症が集中力を低下させ、認知機能を一時的に低下させることがあります。

• 特に眠気を伴う薬剤は、知的作業における効率低下を招きやすいです。

(3) 長時間作業の難しさ

• 花粉症による疲労感と薬の眠気が重なることで、長時間の作業を続けることが難しくなることがあります。

4. 効率低下を防ぐための対策

(1) 薬剤の選択

• 最新の第二世代抗ヒスタミン薬であるビラノアやデザレックスは、眠気が少なく、仕事や日常生活に支障を与えにくいです。

• 初めて使用する薬剤では、自分に眠気が出ないかどうかを確認しましょう。

(2) 花粉を避ける行動

• 外出時はマスクや花粉対策用メガネを使用。

• 帰宅後は衣服や髪の花粉を払い落とし、シャワーで花粉を洗い流しましょう。

• 室内では空気清浄機を使用し、こまめに掃除を行うことが重要です。

(3) 生活習慣の見直し

• 睡眠を十分に取ることで、薬による眠気を軽減できます。

• ビタミンCやビタミンDを多く含む食品を摂取し、炎症を調整しましょう。

(4) 作業環境の調整

• 花粉症による集中力低下を補うため、短時間の休憩を取り入れる。

• タスクを細かく分割し、効率的に作業を進めることも効果的です。

5. まとめ

花粉症や抗ヒスタミン薬が作業効率に与える影響は、適切な薬剤の選択や生活習慣の見直しで最小限に抑えることができます。特に、最新の第二世代抗ヒスタミン薬であるビラノアやデザレックスは、眠気が少なく、日中の活動にも安心して使用できます。

症状がひどい場合や薬剤の選び方に迷った場合は、医師や薬剤師に相談してください。仕事や生活に支障をきたさないよう、適切な治療と対策で快適な春を迎えましょう!