カロリー制限と長寿研究の歴史

カロリー制限と長寿研究の歴史:マッケイの実験から始まる科学の旅

私たちの食事と寿命にはどのような関係があるのでしょうか?その答えを探る科学的な冒険は、1930年代に行われたクライブ・マッケイ(Clive McCay)の画期的な実験から始まりました。彼の研究は、「栄養失調を伴わない低栄養、つまりカロリー制限」が寿命を延ばす可能性を示し、その後の老化研究の基盤となりました。

マッケイの実験とは?

1935年、コーネル大学の研究者クライブ・マッケイは、ラットを用いた実験で驚くべき発見をしました。彼は、ラットに必要な栄養素をすべて与えながら、摂取カロリーだけを通常の30〜50%減らす食事をさせたところ、ラットの寿命が大幅に延びることを確認しました。

このラットは、通常の食事を与えられたラットよりも成長が遅い一方、活動的で健康な状態を長期間維持し、老化関連疾患の発症率が低下しました。この研究により、カロリー制限が老化を遅らせ、寿命を延ばす可能性があることが初めて明らかになりました。

なぜカロリー制限が長寿に繋がるのか?

マッケイの実験以降、多くの研究者がカロリー制限の背後にあるメカニズムを探求してきました。その結果、以下のようなメカニズムが関与していることがわかってきました。

1. 酸化ストレスの軽減

カロリー制限は、細胞がエネルギーを生産する過程で発生する活性酸素種(ROS)の生成を減少させます。活性酸素はDNAやタンパク質を損傷し、老化を促進する原因とされています。カロリー制限は、これらの損傷を軽減する効果があります。

2. ミトコンドリア機能の改善

カロリー制限は、細胞内のエネルギー工場であるミトコンドリアの効率を高めます。これにより、エネルギーの無駄が減り、細胞の老化が遅れると考えられています。

3. 遺伝子の調節

カロリー制限は、老化や寿命に関連する遺伝子(例: サーチュイン遺伝子やFOXO遺伝子)を活性化します。これにより、細胞修復や抗酸化作用が促進され、寿命が延びる可能性があります。

4. インスリン感受性の向上

カロリー制限は、インスリンやインスリン様成長因子(IGF-1)のレベルを低下させ、代謝の効率を向上させます。これが糖尿病や肥満のリスク低下につながります。

動物実験から人間への応用

マッケイの研究を基に、カロリー制限はマウス、ショウジョウバエ、線虫、さらにはサルなど、さまざまな動物で寿命延長効果が確認されています。一方、人間における研究は比較的短期間のものが多く、寿命そのものに関する直接的な証拠はまだ限定的です。

しかし、以下のような健康改善効果が確認されています:

• 血糖値の安定化

• 血圧の低下

• 慢性疾患リスクの低減

• 炎症の抑制

これらの効果は、カロリー制限が老化関連疾患を予防し、健康寿命を延ばす可能性を示唆しています。

カロリー制限の課題と新しい手法

カロリー制限には明確なメリットがある一方で、実践にはいくつかの課題が伴います。

1. 長期的な実践の難しさ

• カロリー制限を長期間続けることは、多くの人にとって心理的・身体的な負担が大きいです。

• 食事制限による空腹感や社会的な食事の楽しみの制限がストレスにつながる可能性があります。

2. フレイルのリスク

• 高齢者の場合、過度のカロリー制限は筋肉量や骨密度の低下を引き起こし、フレイル(虚弱)に繋がるリスクがあります。

疑似的カロリー制限(CR Mimetics)への進化

これらの課題を克服するために、「疑似的カロリー制限(Caloric Restriction Mimetics)」という新しいアプローチが注目されています。これは、カロリー制限と同様の効果をもたらす薬剤や食事法を用いる方法です。

代表的な手法

1. 断続的断食(Intermittent Fasting)

• 一定の時間だけ断食を行うことで、カロリー制限と同様の生理的効果を得る。

• 例: 16時間断食・8時間食事の「16:8法」。

2. 薬剤療法

• ラパマイシンやレスベラトロールなど、カロリー制限の効果を模倣する薬剤が開発されています。

• これらはmTOR経路の抑制やサーチュイン活性化を促進します。

3. 食事調整

• 地中海式ダイエットや低糖質ダイエットは、エネルギーバランスを調整しつつ必要な栄養を確保します。

まとめ

カロリー制限は、1935年のマッケイの実験から始まり、現代でも老化研究や健康寿命延長の最前線に位置するテーマです。しかし、長期的な実践の困難さや高齢者のフレイルリスクといった課題もあり、それを克服するために疑似的カロリー制限が注目されています。

この進化したアプローチは、カロリー制限のメリットを生活に取り入れつつ、ストレスやリスクを最小限に抑えることを目指しています。健康で長寿な人生を実現するためには、科学的な知識とバランスの取れた実践が鍵となるでしょう。

あなたも、自分に合った形で「カロリー制限の恩恵」を取り入れてみてはいかがでしょうか?

抗加齢医学から見た新型コロナウイルス

抗加齢医学から見た新型コロナウイルス

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は、単なる感染症を引き起こすウイルスではありません。実は、私たちの体に老化を加速させる可能性があることが分かってきています。抗加齢医学の観点から、このウイルスがどのように私たちの健康や老化に影響を与えるのか、そしてそれを防ぐために何ができるのかを分かりやすく解説します。

老化を促進する理由

新型コロナウイルスは、感染後に体内で炎症を引き起こします。この炎症が過剰になると、「炎症性老化」と呼ばれる現象を引き起こし、次のような影響が生じます:

1. 血管の老化

血管の内側にある細胞が傷つき、動脈硬化が進行する可能性があります。これにより、心臓病や脳卒中のリスクが高まります。

2. 免疫力の低下

免疫システムが疲弊し、感染症やがんへの抵抗力が弱まります。この状態を「免疫老化」と言います。

3. 脳への影響

一部の人では、「ブレインフォグ」と呼ばれる記憶力や集中力の低下が見られます。さらに、アルツハイマー病などの神経疾患のリスクが増す可能性も指摘されています。

4. ロングCOVID

感染後に長期間続く倦怠感や呼吸困難などの症状は、体全体の老化を示す可能性があります。

感染予防が老化を防ぐ

感染を防ぐことは、ウイルスによる老化促進を防ぐための最も効果的な方法です。その中で最も重要な対策がマスクの着用です。

• マスクで防げること

マスクは飛沫やエアロゾルに含まれるウイルスを遮断し、体内に入るウイルスの量(暴露量)を減らします。暴露量が少なければ、たとえ感染しても症状が軽く済む可能性が高くなります。

• その他の予防策

手洗いや換気、適切な距離の確保もウイルスの侵入を防ぐために重要です。

健康的な生活で免疫をサポート

新型コロナウイルスに負けない体を作るためには、日々の生活習慣が大切です。以下の方法で免疫力を高めることができます:

1. 栄養バランスの良い食事

野菜や果物、魚などを積極的に摂り、ビタミンDや亜鉛など免疫をサポートする栄養素を補給しましょう。

2. 適度な運動

毎日の散歩や軽い運動は、血流を良くし免疫機能を高めます。ただし、無理な運動は逆効果です。

3. 十分な睡眠

7〜8時間の質の良い睡眠をとることで、体の修復機能をサポートします。

4. ストレスの管理

瞑想や深呼吸を取り入れ、心の健康を保つことも免疫力向上に役立ちます。

結論:新型コロナウイルスと老化を防ぐために

新型コロナウイルスは、私たちの体に見えない形で老化を促進する可能性があります。しかし、感染を防ぎ、健康的な生活を送ることで、ウイルスの影響を最小限に抑えることができます。特にマスクの着用は、自分と周りの人の健康を守る上でとても重要です。

抗加齢医学の知識を活用して、ウイルスに負けない体を作り、健康で充実した日々を送りましょう。

健康長寿を目指す抗加齢医学:腎機能低下を通して見る老化の2面性

健康長寿を目指す抗加齢医学:腎機能低下を通して見る老化の二面性

抗加齢医学の目的は、科学的根拠に基づいた方法で健康寿命を延ばし、心身ともに豊かな人生をサポートすることにあります。老化そのものを完全に予防することは難しいですが、病的な老化を予防し、進行を遅らせることが可能な時代になりました。

ここでは、生理的老化と病的老化の違いを考えながら、腎機能の低下をモデルにその二面性を探っていきます。

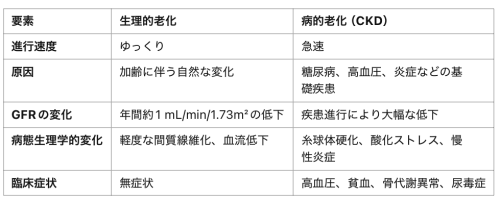

老化の二面性:生理的老化と病的老化

生理的老化は、加齢に伴う自然な生物学的変化を指します。これは、誰もが経験する不可避なプロセスです。一方で、病的老化は、特定の疾患や外的要因が加齢による変化を加速させ、身体機能に深刻な影響を及ぼす状態を指します。

腎機能低下はこの老化の二面性を観察するうえで、興味深いモデルとなります。

腎機能の変化:生理的老化の視点

加齢に伴い、腎臓の機能はゆっくりと低下します。20代では一般的なeGFR(推定糸球体濾過量)は約120~130 mL/min/1.73m²ですが、40歳を過ぎると年平均1 mL/min/1.73m²のペースで低下していきます。このプロセスは通常、症状を伴わず、健康な生活を送る上で支障をきたすことはありません。

生理的老化の特徴として以下が挙げられます:

• 腎臓の予備能が減少(ネフロン数の減少)。

• 腎血流量の減少による軽度の糸球体濾過率低下。

• 特別な治療を必要としない、自然な老化プロセス。

病的老化:慢性腎臓病(CKD)の視点

一方で、病的老化は加齢以上の速度で腎機能を低下させます。特に糖尿病や高血圧といった基礎疾患、慢性的な炎症や肥満が引き金となり、慢性腎臓病(CKD)の進行が促進されます。

病的老化の特徴には以下が挙げられます:

• 糸球体過剰濾過による腎臓への負担増加。

• 慢性炎症と酸化ストレスによる腎線維化。

• eGFRの急速な低下(例: 年に3~5 mL/min/1.73m²の低下)。

• 高血圧、貧血、骨代謝異常などの全身的な影響。

CKDは進行すると腎不全に至る可能性があり、透析や腎移植が必要になるケースもあります。

老化をコントロールする:抗加齢医学のアプローチ

抗加齢医学では、生理的老化を遅らせ、病的老化を予防・改善することを目指します。以下は腎機能を保護するための主なアプローチです:

1. 健康的な生活習慣

• 塩分を控えめにした食事。

• 適度な運動(ウォーキングやヨガなど)。

• 抗酸化食品の積極的な摂取(緑黄色野菜、ナッツ、ベリー類)。

2. 基礎疾患の管理

• 糖尿病や高血圧の早期診断と適切な治療。

• SGLT2阻害薬やRAS阻害薬などの薬物療法の活用。

3. 慢性炎症と酸化ストレスの抑制

• 抗炎症作用のある食材(オメガ3脂肪酸など)の摂取。

• 禁煙と適切なストレス管理。

4. 定期的な健康診断

• 血圧、血糖値、eGFRを含む腎機能の定期的なモニタリング。

まとめ

腎機能低下は、生理的老化と病的老化の違いを理解するための重要なモデルです。健康長寿を目指すためには、まず自分の腎機能を知り、適切なケアを続けることが大切です。抗加齢医学の実践を通じて、病的老化を防ぎ、自然な老化と上手に向き合うことで、豊かな人生を手に入れることができます。

老化の進行をただ受け入れるのではなく、科学的根拠に基づいたアプローチで積極的に管理していきましょう。

パニック症とは?そのリスクと向き合い方

パニック症とは?そのリスクと向き合い方

最近、久しぶりにパニック症の新患を何人か診療する機会がありました。

パニック発作は特別なものではなく、多くの人が人生で一度は経験する可能性があると言われています。統計によると、人口の約22%が生涯に一度以上のパニック発作を経験するそうです。

ただし、ほとんどの人は一度きりの発作で回復し、日常生活を続けています。パニック発作がパニック症(パニック障害)に進行する人の割合は比較的少なく、全体の1割程度にとどまると報告されています。このことから、多くの場合、パニック発作は一過性のものであることがわかります。

パニック症になるリスク要因

では、なぜ一部の人はパニック発作からパニック症に進行するのでしょうか?

その背景には、さまざまな要因が関係しています。主に以下の3つのリスク要因が挙げられます。

1. 気質的要因

• ネガティブな感情を抱きやすい性格

不安や緊張、怒りなどの感情を頻繁に抱える人は、ストレスに対して脆弱になりやすいです。

• 不安への過敏性

ちょっとした身体の不快感や不安を「完全に解消しないと落ち着かない」と感じる傾向のある人は、発作を強化してしまうリスクがあります。

• 不安を過度に恐れる傾向

「この不安が再び大きな発作を引き起こすのではないか」と考えることで、恐怖が増幅され、悪循環に陥りやすくなります。

2. 環境要因

• 子どもの頃に虐待やトラウマを経験している。

• 長期的なストレスフルな生活環境(仕事や家庭内の問題など)。

• サポート体制が不足している、あるいは社会的孤立を感じている。

3. 遺伝・生理学的要因

• 家族歴の影響

家族に不安障害や抑うつ症がある場合、リスクが高まることがわかっています。

• 生理学的特性

呼吸や交感神経系が過敏であることが発作の引き金になることがあります。

不安への過敏性とその克服の重要性

パニック症の患者さんの中には、不安や身体の不快感が少しでも残っていると「完全に解消しないと気が済まない」と感じる方がいます。このような過敏性がある場合、不安や身体症状に意識が集中し、それが新たな発作を誘発するという悪循環が生じます。

治療の一環として、抗不安薬を処方することはありますが、これには注意が必要です。抗不安薬は一時的な症状の緩和には有効ですが、長期間使用する場合には副作用や依存のリスクが伴います。そのため、抗不安薬を使用する際には、医師の指導のもとで適切な量と期間を守ることが大切です。

一方で、薬物療法だけに頼るのではなく、心理療法や生活習慣の改善を併用することが推奨されます。不安に対処するスキルを身につけることで、薬に頼らずに自分の力で症状をコントロールすることが目指されます。

目的本意の生活を築くために

パニック症を克服するには、「不安を完全に取り除くこと」を目標にするのではなく、不安を抱えながらも自分の価値観や目標に基づいて行動することが鍵となります。不安を受け入れつつ、目的本意の生活を送ることが、結果的に不安の影響を最小限に抑える道となります。

具体的な方法

1. 認知行動療法(CBT)

不安の原因となる思考パターンを見直し、より現実的で柔軟な考え方を育てます。

2. リラクゼーション法

呼吸法やマインドフルネス瞑想、自律訓練法などを活用して、不安を感じたときに心を落ち着けるスキルを身につけます。

3. 生活習慣の見直し

規則正しい睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動を取り入れることで、心身の安定を図ります。

4. 支援を受ける

家族や友人とのつながりを大切にし、孤立を防ぎます。また、専門家の治療を受けることも大きな助けになります。

まとめ

パニック発作は誰にでも起こりうるもので、その多くは一時的なものです。しかし、特定の要因が絡み合うことで、パニック症に進行することもあります。不安に対して過剰に敏感になりすぎないようにしながら、目的本意の生活を築くことで、不安の影響をコントロールすることが可能です。

大切なのは、不安そのものを完全に排除しようとするのではなく、不安があっても「自分らしい生き方」を見つけていくことです。一歩ずつ前進するそのプロセスが、あなたの人生をより豊かにするものになるでしょう。

新型コロナウイルスと非感染性疾患

新型コロナウイルスと非感染性疾患:見直される健康の定義

21世紀の医学と公衆衛生における最大の課題は、非感染性疾患(NCDs)とされてきました。心血管疾患、がん、糖尿病、呼吸器疾患、神経精神疾患といったNCDsは、長年にわたり主要な死因として認識され、予防や管理に重点が置かれてきました。ところが、新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックは、この前提を大きく覆す出来事となりました。

新型コロナウイルスが世界中に拡大する中で、NCDsとCOVID-19の相互関係についての新たな知見が次々と明らかになってきています。特に注目されるのは、COVID-19が単にNCDs患者を重症化させるだけでなく、感染そのものがNCDsの原因ともなりうるという研究データです。

COVID-19と非感染性疾患の悪化

COVID-19は、すでにNCDsを抱える患者にとって深刻な脅威です。糖尿病や高血圧、慢性呼吸器疾患を持つ患者は、ウイルス感染によって症状が悪化しやすく、重症化や死亡のリスクが高まることが明らかになっています。基礎疾患を持つ高齢者が特に影響を受けやすいという点からも、非感染性疾患と感染症が複雑に絡み合うことが分かります。

さらに、ウイルス感染後に起こる「ロングCOVID」と呼ばれる症状は、NCDsを持たない健康な人々にも慢性的な疲労感や呼吸器障害、神経精神疾患を引き起こす可能性があります。このような影響は、COVID-19が全身性の健康問題を引き起こす病原体であることを示唆しています。

COVID-19がNCDsの原因となりうる可能性

最新の研究によると、新型コロナウイルスは非感染性疾患の原因ともなり得ます。以下のようなデータがその証拠として挙げられています:

1. 細胞老化の誘発

大阪大学の研究では、新型コロナウイルスに感染した細胞が周囲の健康な細胞にも細胞老化を誘導することが確認されました。この現象は、体内で持続的な炎症反応を引き起こし、心血管疾患やがん、糖尿病などのリスクを高める可能性があります。

2. 心臓への長期的な影響

理化学研究所の報告では、新型コロナウイルスが心筋に持続感染し、心不全や心筋障害のリスクを高めることが示されています。これにより、感染後長期間にわたり心臓疾患の発症リスクが上昇する可能性があります。

3. 精神疾患の引き金

COVID-19感染者には、不安障害やうつ病などの精神疾患が増加する傾向が観察されています。これは、ウイルス感染が脳内の炎症や神経伝達物質の異常を引き起こすためと考えられています。

風邪は「万病のもと」だった

「風邪は万病のもと」ということわざがありますが、新型コロナウイルスのパンデミックを通じて、その意味が再確認されました。感染症が体内の既存の健康問題を悪化させるだけでなく、新たな健康問題を引き起こす原因となり得るという事実は、感染症とNCDsの境界を曖昧にしています。

感染症対策としてワクチン接種やマスク着用、手洗いが重要視される一方で、非感染性疾患の予防と管理も同じくらい重要です。バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠といった健康習慣を維持することが、感染症とNCDsの両方を予防するカギとなるでしょう。

新しい時代の医療と公衆衛生

COVID-19の教訓を通じて、医療と公衆衛生の枠組みは大きく変わりつつあります。感染症と非感染性疾患を別々の問題と捉えるのではなく、それらが相互に関連し合う複雑なシステムの一部として理解する必要があります。

これからの医療は、感染症対策とNCDs管理の両立を目指す包括的なアプローチが求められるでしょう。新型コロナウイルスが残した影響を踏まえ、私たちはより柔軟で持続可能な健康づくりの方法を模索する時期に来ています。

まとめ

新型コロナウイルスは、医学や公衆衛生の分野において、これまでの常識を覆す重要な教訓を与えました。感染症と非感染性疾患の関係を再評価し、健康の概念を広げることで、より良い未来を築くことができるでしょう。

この記事を通じて、皆さんが自分自身の健康について考え直すきっかけとなれば幸いです。