新型コロナウイルスとの5年間と、私が学んだこと

新型コロナウイルスとの5年間と、私が学んだこと

新型コロナウイルスとの闘いが始まってから5年が経過しました。この間、感染症対策の考え方は変化し、情報も錯綜しました。

当クリニックでは、患者さんの健康を守るために、常に最新の知見を学び、実践することを大切にしてきました。その過程で、特に大きな示唆を与えてくださった3人の専門家がいます。

ウイルス学者の宮沢孝幸先生、画像診断医の屋代香絵先生、そして大阪大学を退官される予定のウイルス免疫学者の中山英美先生 です。

とりわけ中山英美先生は、免疫学・ウイルス学の分野で、科学的根拠に基づく冷静な判断を貫かれた方 です。膨大な研究データをもとに、感染症対策や免疫の働きについて深い洞察を示され、私たちに大きな学びを与えてくださいました。

宮沢孝幸先生:「感染しているかもしれない」という視点からの変遷

パンデミック初期、宮沢先生は 「自分がすでに感染しているかもしれないと考え、他者にうつさない行動をとるべき」 と提唱されました。

これは、無症状感染者がウイルスを広げる可能性を考えたうえで、マスク着用・手洗い・換気 を徹底し、感染拡大を防ぐことの重要性を示したものです。

しかし、その後の発言は変化し、「オミクロンは天然のワクチン」「新型コロナウイルスは人工ウイルス」 など独自の見解を示すようになりました。

最終的には 「マスクを外して集団免疫をつけるべき」 という方向に変わり、当初の考えとは異なる発言が目立つようになりました。

屋代香絵先生:「マリモサイン」と空気感染・マスクの重要性

屋代先生は、COVID-19の肺病変を画像診断の視点から研究し、「マリモサイン」 という概念を提唱されました。

これは、ウイルスがエアロゾル(空気感染)を介して広がる ことを示唆するもので、換気の重要性 を改めて強調するものでした。

また、屋代先生は 「適切なマスク着用が感染対策に有効である」 と繰り返し発信され、以下の点を指摘されています。

• 適切にフィットした不織布マスクは、ウイルスの吸入・排出を防ぐのに有効

• 換気を徹底することで、室内感染のリスクを低減できる

• マスク自由化後に感染が再拡大したことは、マスクの効果を過小評価した結果である可能性がある

さらに、N95やKN95マスクの使用も推奨 されており、これらの高性能マスクがエアロゾル感染をより効果的に防ぐことが示されています。

中山英美先生:「N抗原と抗N抗体の影響」—免疫への長期的影響

1. COVID-19の病態解明における貢献

中山先生の研究では、COVID-19が免疫系に与える影響 について、特に N抗原(ヌクレオカプシド)と抗N抗体の関係 に着目されています。

• N抗原が炎症を引き起こし、IL-6の産生を促進することでサイトカインストームを誘発する

• 抗N抗体が、感染の拡大や炎症の増強に関与する可能性

• 小児の免疫系(特にpDC)の機能低下との関連が示唆される

• ロングCOVIDの原因の一つとして、N抗原の持続的な存在が影響する可能性

また、感染対策として、「たとえ感染するにしても、体内に取り入れるウイルス量は少ない方がよい」「やがて治るにしても、なるべく早く体内のウイルス量が増加しないで治る方がよい」 という視点を示されました。

これは、感染時のウイルス量が少ないほど免疫系への負担が軽減され、重症化のリスクも抑えられる という科学的根拠に基づいた考え方です。

さらに、S/N比(抗スパイク抗体と抗ヌクレオカプシド抗体の比率)を上げることが、感染時のリスク低減につながる ことも学びました。

• 抗スパイク抗体を十分に持つこと で感染防御を強化する

• 抗N抗体の過剰な産生を防ぐこと で炎症反応の悪化を抑える

加えて、再感染は重症化やロングCOVIDのリスク因子となる ことも中山先生の研究で示されています。

2. 文部科学省の脱マスク推進通達の再考を求めた

中山先生は、文部科学省の一律の脱マスク推進通達の再考 を求める発言をされました。

• 一律の脱マスク推奨ではなく、感染リスクに応じた柔軟な対応が必要

• 高リスクの児童や教職員への配慮が求められる

• 換気の徹底や感染拡大時のマスク着用を含めた総合的な対策が求められる

これは、「マスクをする・しない」の単純な議論ではなく、感染リスクや免疫学的影響を考慮し、状況に応じた適切な対策を行うべきである という科学的な視点に基づく提言でした。

結論:科学に基づいた冷静な判断の重要性

新型コロナウイルスとの5年間を振り返ると、感染症対策は「科学的根拠に基づいた冷静な判断」が何よりも重要 であることを痛感します。

当クリニックでは、今後も最新のエビデンスを学びながら、患者さんの健康を守るための最善の対策 を講じてまいります。

COVID-19の免疫への長期的影響、ウイルス量の管理、S/N比の重要性、再感染リスクなど、多くのことを学ぶことができたのは、中山先生の研究と発信のおかげです。心からの敬意と感謝を捧げます。

感染症対策は、流行状況や新たなエビデンスに応じて、常にアップデートされるべきもの です。

当クリニックでは、これからも患者さんの健康を守るため、最新の知見に基づいた医療を提供していきます。

抗加齢医学から見た新型コロナウイルス

抗加齢医学から見た新型コロナウイルス

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は、単なる感染症を引き起こすウイルスではありません。実は、私たちの体に老化を加速させる可能性があることが分かってきています。抗加齢医学の観点から、このウイルスがどのように私たちの健康や老化に影響を与えるのか、そしてそれを防ぐために何ができるのかを分かりやすく解説します。

老化を促進する理由

新型コロナウイルスは、感染後に体内で炎症を引き起こします。この炎症が過剰になると、「炎症性老化」と呼ばれる現象を引き起こし、次のような影響が生じます:

1. 血管の老化

血管の内側にある細胞が傷つき、動脈硬化が進行する可能性があります。これにより、心臓病や脳卒中のリスクが高まります。

2. 免疫力の低下

免疫システムが疲弊し、感染症やがんへの抵抗力が弱まります。この状態を「免疫老化」と言います。

3. 脳への影響

一部の人では、「ブレインフォグ」と呼ばれる記憶力や集中力の低下が見られます。さらに、アルツハイマー病などの神経疾患のリスクが増す可能性も指摘されています。

4. ロングCOVID

感染後に長期間続く倦怠感や呼吸困難などの症状は、体全体の老化を示す可能性があります。

感染予防が老化を防ぐ

感染を防ぐことは、ウイルスによる老化促進を防ぐための最も効果的な方法です。その中で最も重要な対策がマスクの着用です。

• マスクで防げること

マスクは飛沫やエアロゾルに含まれるウイルスを遮断し、体内に入るウイルスの量(暴露量)を減らします。暴露量が少なければ、たとえ感染しても症状が軽く済む可能性が高くなります。

• その他の予防策

手洗いや換気、適切な距離の確保もウイルスの侵入を防ぐために重要です。

健康的な生活で免疫をサポート

新型コロナウイルスに負けない体を作るためには、日々の生活習慣が大切です。以下の方法で免疫力を高めることができます:

1. 栄養バランスの良い食事

野菜や果物、魚などを積極的に摂り、ビタミンDや亜鉛など免疫をサポートする栄養素を補給しましょう。

2. 適度な運動

毎日の散歩や軽い運動は、血流を良くし免疫機能を高めます。ただし、無理な運動は逆効果です。

3. 十分な睡眠

7〜8時間の質の良い睡眠をとることで、体の修復機能をサポートします。

4. ストレスの管理

瞑想や深呼吸を取り入れ、心の健康を保つことも免疫力向上に役立ちます。

結論:新型コロナウイルスと老化を防ぐために

新型コロナウイルスは、私たちの体に見えない形で老化を促進する可能性があります。しかし、感染を防ぎ、健康的な生活を送ることで、ウイルスの影響を最小限に抑えることができます。特にマスクの着用は、自分と周りの人の健康を守る上でとても重要です。

抗加齢医学の知識を活用して、ウイルスに負けない体を作り、健康で充実した日々を送りましょう。

アミロイドβの生体防御反応としての役割とアルツハイマー病の関係

アミロイドβの生体防御反応としての役割とアルツハイマー病の関係

アミロイドβの役割

アミロイドβ(Aβ)は、アルツハイマー病(AD)の主要な病理学的マーカーであり、老人斑として神経外に沈着します。近年の研究では、Aβが単なる「病的産物」ではなく、生体防御反応の一環として機能する可能性があることが示唆されています。

生体防御反応としてのアミロイド

• 抗菌・抗ウイルス作用: Aβは抗菌作用を持ち、細菌やウイルスに対して防御機能を果たすことが示されています。これにより、Aβが感染症に対する生体防御反応として生成されるという仮説が立てられています 。

• 炎症応答の調節: Aβの蓄積は局所的な炎症反応を引き起こし、異常蛋白を除去しようとする免疫応答を促進します。しかし、Aβの過剰生成や蓄積が持続すると、慢性炎症が引き起こされ、神経細胞の損傷が進行します 。

アルツハイマー病の治療と予防

• レカネマブの効果: レカネマブはAβに対するモノクロナール抗体で、Aβの凝縮抑制やミクログリアを介したアミロイドプラークの除去を行い、アルツハイマー病の進行を抑制します 。

• ワクチン接種と認知症リスクの低下: 帯状疱疹ワクチンやインフルエンザワクチンの接種が、認知症のリスクを低下させるという報告があります。これにより、感染症予防が認知症予防に寄与する可能性が示唆されています 。

新型コロナウイルスと認知症

• COVID-19と神経炎症: 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は、脳内に侵入し神経炎症を引き起こすことがあり、これが認知機能に悪影響を与える可能性があります。COVID-19感染が認知症リスクを増加させるかどうかについては、現在も研究が進行中です 。

結論

アミロイドβは感染に対する生体防御反応として機能する可能性があり、アルツハイマー病の病態形成に複雑に関与しています。このことから、アルツハイマー病の治療は単一の薬剤では難しく、包括的なアプローチが必要です。現在のところ、感染予防対策(ワクチン接種など)も認知症リスクの低下に有効であると考えられています。

ロングコビットと抗コロナ薬について

ロングコビットと抗コロナ薬について

新型コロナウイルス感染症の患者が毎日来院し、多くは軽症であるため、抗コロナ薬の使用を勧めても、ほとんどの患者が必要性を感じません。薬価の高さと休息による自然治癒の認識がその理由かもしれません。しかし、先日来院した30代の女性は、自ら抗コロナ薬を希望しました。彼女はワクチン未接種であり、この選択は賢明だったと考えられます。

長期的なCOVID、いわゆるロングコビットは、我々がこれから直面する大きな問題です。2022年の調査によれば、日本の人口の10-20%がロングコビットを経験しています。経済的影響も無視できず、2024年には18億以上の労働時間が失われ、720億ドル以上の損失が見込まれています。厚生労働省はガイドラインを発行し、科学的知見に基づいて診断と管理を行うよう推奨していますが、サポートグループの不足や知識の欠如がスティグマや誤解を生む結果となっています。

さらに、複数回の感染がロングコビットのリスクを高めることが明らかになっています。この事実は、感染防止対策の重要性を再認識させます。また、ワクチン接種がある程度ロングコビットのリスクを低下させることも確認されています。これは予防の観点から重要な情報です。

主なポイント

• 日本では、長期的なCOVIDの定義は、感染後3か月以内に症状が続き、少なくとも2か月間続くものとされています。

• 長期的なCOVIDは経済的にも大きな影響を与える可能性があり、2024年には18億以上の労働時間が失われ、720億ドル以上の損失が予測されています。

• 厚生労働省は、長期的なCOVIDの診断と管理に関するガイドラインを発行しています。

• 日本では、長期的なCOVID患者を支援するための専門的なサポートグループはほとんど存在せず、知識の欠如や理解不足がスティグマや誤解を生む結果となっています。

• ワクチン接種がロングコビットのリスクを低下させることが確認されています。

数字で見る長期的なCOVID

• 2022年の調査では、日本の人口の10-20%が長期的なCOVIDを経験しています。

• ワクチン接種率は以下の通りです:

• 少なくとも1回の接種:83%

• 完全な初回シリーズ:82%

• 少なくとも1回のブースター接種:68%

• 累計COVID-19症例数は3,380万人に達しています。

ロングコビットの全体的な影響を理解し、その管理と支援が必要です。薬価の高さが治療の障壁となっている現状を考えると、経済的負担を軽減するための対策が急務です。長期的なCOVIDとの戦いはこれからが本番であり、我々医療従事者もその対策に尽力しなければなりません。

ワクチンの有効性と限界、マスクを含めた感染防御の重要性

ワクチンの有効性と限界、マスクを含めた感染防御の重要性

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、世界中で多くの人々に影響を与えている重大な健康問題です。感染症の予防と管理には、ワクチン接種とマスクを含む感染防御策が重要な役割を果たします。ここでは、最新のデータを基にワクチンの有効性と限界、そして感染防御の重要性について詳しく説明します。

ワクチンの有効性

最新の研究データによると、ワクチンはCOVID-19の発症予防および感染後遺症(ロングCOVID)のリスクを大幅に軽減する効果があります。以下のポイントが確認されています。

1. 発症予防:

• ワクチン接種は、COVID-19の発症リスクを大幅に低減します。特にオミクロン株に対しても、ワクチン接種により発症リスクが顕著に低減します。

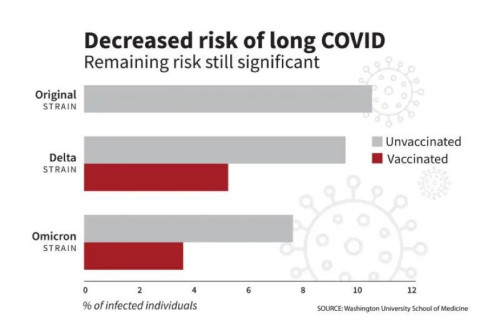

2. ロングCOVIDのリスク低減:

• オリジナル株、デルタ株、オミクロン株のいずれにおいても、ワクチン接種者のロングCOVIDのリスクは未接種者よりも低くなっています。例えば、オミクロン株においては、ワクチン接種によりロングCOVIDのリスクが約50%以上低減されることが示されています。

3. 障害調整生命年(DALYs)の減少:

• DALYsは病気による健康な年の損失を表す指標で、ワクチン接種によりこの損失が大幅に減少します。オミクロン株の時期には、ワクチン接種者のDALYsが最も低くなっており、健康への長期的な影響が軽減されています。

ワクチンの限界

一方で、ワクチンにも限界があります。完全な感染予防やロングCOVIDのリスクを完全に無くすことは難しく、以下の点に注意が必要です。

1. 感染の完全防止は難しい:

• ワクチン接種は感染リスクを大幅に減少させますが、完全に防ぐことはできません。特に新たな変異株に対しては、その有効性が変動する可能性があります。

2. 長期間の免疫効果の持続:

• ワクチンの効果は時間とともに低下するため、ブースター接種が推奨されることがあります。定期的な接種により免疫を維持することが重要です。

3. ロングCOVIDのリスクを完全に無くすことは難しい:

• ワクチン接種はロングCOVIDのリスクを大幅に低減しますが、完全にリスクを無くすことはできません。一部の接種者でもロングCOVIDが発生する可能性があるため、継続的なフォローアップが必要です。

マスクを含めた感染防御策の重要性

ワクチン接種と併せて、マスクの着用やその他の感染防御策を講じることが、COVID-19の発症とロングCOVIDのリスクを低減するために非常に重要です。

1. マスクの着用:

• マスクは飛沫感染を防ぐ効果があり、特に密閉された空間や人が多く集まる場所での着用が推奨されます。正しい着用方法を守り、鼻と口をしっかりと覆うことが重要です。

2. 手洗いと消毒:

• 手洗いやアルコール消毒は、ウイルスの接触感染を防ぐ基本的な対策です。外出先から戻った時や食事前などに手を洗う習慣をつけましょう。

3. ソーシャルディスタンス:

• 人との距離を保つことも感染防止に効果的です。特に室内では、可能な限り人と人の間隔を広く取るよう心がけましょう。

4. 換気の徹底:

• 室内の換気を定期的に行うことで、空気中のウイルス濃度を低減させることができます。窓を開けるなどして新鮮な空気を取り入れましょう。

流行期の対策の重要性

感染が流行している時期には、政府やメディアがリアルタイムで流行状況を提供することが重要です。しかし、情報提供が不十分な場合でも、個人としては感染防御策を徹底することが求められます。特に流行期には、少なくともマスクの着用を徹底することが感染拡大を防ぐ上で非常に効果的です。

まとめ

COVID-19の発症予防とロングCOVIDのリスク低減には、ワクチン接種が非常に有効です。ワクチンは感染後遺症のリスクを減少させ、健康への長期的な影響を軽減することが確認されています。しかし、ワクチンだけでは感染やロングCOVIDのリスクを完全に防ぐことは難しく、マスクの着用や手洗い、ソーシャルディスタンス、換気などの感染防御策を併用することが重要です。これらの対策を組み合わせることで、発症リスクとロングCOVIDのリスクを最小限に抑え、自身と周囲の健康を守ることができます。

引き続き感染防止策を徹底し、安全な日常生活を送りましょう。