インフルエンザと新型コロナの違いを知ろう

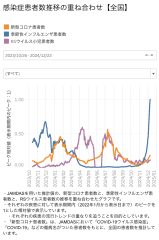

現在、インフルエンザA型の患者が急増しており、昨日だけで11名の感染者が確認されました。一方、新型コロナウイルスの感染者も1名来院されています。昨年末にはインフルエンザの流行が始まり、年が明けた1月にはインフルエンザと新型コロナの同時流行が発生しました。同じ状況が再び起こる可能性があるため、今からしっかりと対策を講じることが重要です。

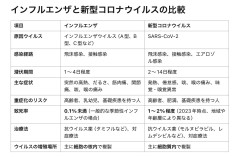

ここでは、インフルエンザと新型コロナウイルスの違いや、それぞれの特徴、ウイルスの増殖機構、宿主へのダメージ、老化促進因子、致死率について分かりやすく解説します。

インフルエンザと新型コロナウイルスの比較

致死率の違い

インフルエンザ

• 季節性インフルエンザの致死率は通常0.1%未満です。

• 高齢者や基礎疾患を持つ人では重症化しやすく、肺炎や心筋炎などの合併症によって致死率が上昇することがあります。

• 2009年の新型インフルエンザ(H1N1)の流行時には、一時的に致死率が上昇しましたが、ワクチンや治療法が普及したことで低下しました。

新型コロナウイルス

• 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の致死率は、感染者の状況や地域によりますが、2023年時点では平均で1~2%程度とされています。

• 高齢者や基礎疾患を持つ人では致死率が大幅に上昇し、80歳以上では10%以上になることもあります。

• オミクロン株以降、重症化率は下がりましたが、感染者数が多いため致死者数は依然として多い状況です。

ウイルスの増殖機構の違い

インフルエンザウイルスの増殖

• 核内で複製:ウイルスゲノムが細胞核に移動して複製されます。宿主のmRNAから「キャップ構造」を奪う(キャップスナッチング)ことで、ウイルスRNAを効率的に翻訳可能にします。

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の増殖

• 細胞質で複製:ウイルスゲノムは細胞質で直接翻訳され、複製が行われます。エンドoplasmic reticulum (ER)やGolgi体を利用してウイルス粒子を形成します。

宿主に対するダメージと老化促進因子としての違い

インフルエンザ

• 主に呼吸器(気管支、肺)を損傷し、短期間の炎症を引き起こします。

• 老化促進因子としての影響は少ないですが、高齢者では感染が引き金となり慢性疾患が悪化することがあります。

新型コロナウイルス

• ACE2受容体を介して、多臓器(肺、心臓、腎臓、血管、脳など)にダメージを与えます。

• 細胞老化を促進し、慢性炎症が長期化することで免疫系の老化を加速させます(免疫老化)。

• ロングCOVIDの発症により、生活の質や体力の低下が持続することがあります。

予防策を徹底しよう

1. ワクチン接種

• インフルエンザと新型コロナウイルスの両方のワクチンを接種して重症化リスクを下げましょう。

2. 基本的な感染対策

• 手洗いやマスク、換気を徹底しましょう。特に冬場は室内の空気をこまめに入れ替えることが重要です。

3. 体調管理

• バランスの良い食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけて免疫力を維持しましょう。

まとめ

インフルエンザと新型コロナウイルスは、感染の広がり方や増殖機構、症状、そして宿主への影響に大きな違いがあります。新型コロナウイルスはインフルエンザより致死率が高く、長期的な影響(ロングCOVID)が問題となるため、早めのワクチン接種や感染対策が重要です。

この冬もインフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行が予想されます。自分と周囲の健康を守るために、予防を徹底しましょう!